在残酷的商业世界里,天之骄子陨落的故事星速优配平台,屡见不鲜。

尤其是自动驾驶行业,正逐渐走向两极分化:有人在加速狂飙,有人却倒在了黎明前夜。

最近,有家名叫中智行的自动驾驶公司,因资不抵债被法院宣布破产。作为一家L4级自动驾驶企业,中智行的名头其实并不响亮,它能引发热议的核心原因,在于背后的创始人——王劲。

王劲曾被誉为“国内自动驾驶拓荒者”“自动驾驶第一人”,如今中国自动驾驶领域干得出圈的百度萝卜快跑、文远知行,都离不开他早年的托举。

眼看着昔日参与的项目个个风生水起,王劲这位堪称“自动驾驶教父”的人物,自己创立的“亲儿子”却走向破产。而压垮这家公司的最后一根稻草,竟是一笔1.5万元的欠款无力偿还。

一个汽车天才两次创业失败,远不止“赌错赛道”这么简单。

中国自动驾驶第一人

中智行的存在感虽低,但创始人王劲,却是自动驾驶行业里响当当的“大佬级人物”。

王劲的职业生涯,早年堪称“科技圈传奇”,履历更是金光闪闪:80年代,他从中国科技大学计算机系毕业后,赴美国攻读计算机博士,还在硅谷多家科技公司积累了丰富经验。

2000年回国后,他的职场路径更显亮眼:先是阿里巴巴资深技术总监,再到eBay中国CTO、eBay中国研发中心总经理,最后坐到谷歌中国工程研究院副院长的位置。

王劲职业生涯的关键转折点,出现在2010年。当时谷歌退出中国,他转而加入百度,出任技术副总裁,据说他还是李彦宏亲自招来的,后来他更升任百度高级副总裁。直到2015年底,百度自动驾驶事业部成立,部门创立者正是王劲,他也因此被称为“百度无人车四大护法”之一。

那时大众对“自动驾驶”还一片懵懂,王劲就喊出了“三年商用,五年量产”的目标,还确立了百度研发L4级技术的战略方向。

2015年12月的北京五环,百度与宝马合作的自动驾驶汽车,完成了国内首次城市、环路及高速公路混合路况下的全自动驾驶测试。

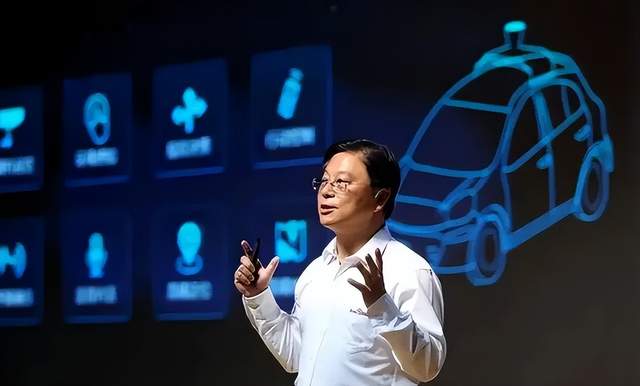

站在车前的王劲难掩激动,彼时他刚被百度CEO李彦宏任命为自动驾驶事业部首任总经理,正带领团队开启中国自动驾驶的“拓荒时代”。

他还推动了百度自动驾驶开放平台的建设,试图复制安卓系统在移动互联网时代的成功模式。这些举措让王劲当之无愧地获得了“中国自动驾驶第一人”的称号,也让他成为行业内炙手可热的技术明星。

2017年4月,王劲正式从百度辞职,带着对自动驾驶的野心开启创业路。

随即在硅谷创立L4级无人驾驶技术公司景驰科技,而这家公司,正是后来文远知行的前身。

景驰科技的起步堪称“神速”:仅1个月就让车辆实现上路测试,2个月拿下加州路测牌照;原计划首轮融资1500万美金,最终筹得5700万美金星速优配平台,还挖来不少百度前同事。之后,公司收到国内多地政府的邀请,计划2018年将业务重心迁回中国。

这次创业,最终成就了“全球Robotaxi第一股”文远知行。但王劲的故事并未就此延续,被排挤出自己创立的公司后,他没有认输,转头开启第二次创业,成立了中智行。

凭借王劲的光环与过往经验,中智行“含着金汤匙出生”,出道即巅峰。

2019年7月,获得首批长三角智能网联汽车测试牌照;2021年3月,在苏州高铁新城成功打造支持L4级自动驾驶的高级别智慧道路。

2022年,推出“轻车・熟路”车路协同自动驾驶系统方案,以全息智能道路赋能L2级车辆,首次在城市级公开道路实现纯网联式L4级自动驾驶。

彼时的王劲不会想到,自己孤注一掷的中智行,会因为1.5万破产。

车圈最“水逆”创业者

在自动驾驶领域深耕多年的王劲,为何自己创办的企业会潦草收场?

真实情况是,王劲的两次创业,接连遭遇了三次“致命水逆”。

第一次水逆,是和前东家百度的“相爱相杀”。

当年王劲在百度带领的自动驾驶团队,刚做出些名堂,内部却因技术路线分歧爆发矛盾:有人主张搞L4级,直接切入Robotaxi;有人觉得该从L2级辅助驾驶起步;有人拥护激光雷达方案;有人认为纯视觉才是终极方向;还有观点提出走车路协同,各种声音争执不下,谁也说服不了谁。

最终王劲愤然离开百度,自己创立了景驰科技。但即便离开百度再创业,他与百度的纠葛仍未结束。

2017年底,百度以“侵犯商业秘密”为由,将王劲及景驰科技诉至北京知识产权法院,索赔5000万元,该案也被称为“中国无人驾驶第一案”。尽管百度最终因证据不足撤诉,但这场诉讼让景驰科技内部陷入剧烈动荡。2018年2月,王劲被赶出自己创立的公司,此后公司更名为文远知行,一路成长为全球自动驾驶领域的核心玩家。

好在王劲有技术、有实力,还有一帮追随者。离开景驰后,他很快东山再起,带领一批旧部创立中智行,再次冲击L4级自动驾驶的高峰。

然而,第二次水逆很快降临:他赌错了赛道。

第二次创业,王劲没走老路,反而大胆走上了一条别人不敢碰的技术路线——车路协同。中智行也是较早贴上“5G+AI”标签的企业,王劲曾宣称,要让公司成为“全球第一个从底层技术上深刻融合5G和AI的新一代无人驾驶技术公司”。

车路协同的概念,比单纯的L4技术维度更高:需要通过云端平台统一调度车辆、道路及基础设施,实现车与路、车与车的实时协同,构建智能交通系统以提升出行效率与安全。

这一概念在当时也获得了不少支持:2022年,中智行与曹操出行签署战略合作,计划从苏州市相城区起步,落地运营RoboTaxi自动驾驶服务。

但理想很美好,现实很骨感。车路协同需要路政、通信、交通等多部门协同,堪称“巨大的吞金兽”。据王劲当时估算,每铺设1公里相关设施的成本就高达35万元,还受限于地方基础设施标准不统一、建设进度不一致的问题,根本难以规模化推广。

第三次水逆,直接让他的二次创业走向败局——自动驾驶行业的“集体降温”。

2024年4月16日,相关部门给智驾行业划定了严格的宣传红线:禁止使用“智驾”“高阶智驾”“自主”“自动”等可能误导消费者的词汇;同时建议统一使用“组合辅助驾驶”表述。政策收紧让自动驾驶赛道寒潮涌动,多家曾风光一时的企业黯然离场。

此时的自动驾驶企业,光靠“讲故事”已经行不通了,必须拿出清晰的盈利时间表,才能说服投资人继续注资。而这,恰恰是中智行的短板。

资本集体退场,再加上大模型技术的冲击,直接给了车路协同“最后一击”,也让王劲的自动驾驶梦碎在黎明前。

新赛道创业,最怕“执念”

王劲的两次创业失败,表面看是时运不济:第一次遭遇百度诉讼,第二次又撞上行业寒冬。但深入分析就会发现,这位技术天才的“执念”,才是悲剧的根本原因。

在技术路线选择上,王劲对车路协同的坚持近乎偏执。他曾公开表示:“单车智能的成本太高,而且无法解决100%的安全问题。”这一观点在技术层面或许成立,但落到商业实践中,却要面对难以逾越的挑战。

反观同期的百度Apollo、特斯拉等企业,选择的单车智能路线通过渐进式迭代,已实现L2+级别的大规模商业化。截至2025年,L2级及以上自动驾驶的渗透率已提升至45.1%。如此对比下,中智行的技术路线与市场需求之间,出现了巨大鸿沟。

对商业化难度的误判,则体现了王劲对行业认知的“执念”。

他曾强调:“技术只是让企业迈过一个门槛,在企业发展中只起20%的作用。”但中智行恰恰栽在了剩下的80%上——公司过度依赖政府项目与示范工程,始终没能建立起可持续的商业模式。

王劲的“执念”,还体现在对自身判断的过度自信上。即便在2024年中智行资金链已极度紧张时,他仍拒绝调整技术路线,这个执念让他彻底忽视了眼前的生存危机。当同行们纷纷削减成本、聚焦商业化落地时,中智行还在烧钱研发,最终在行业寒冬中“冻毙”。

而在汽车行业里,栽在这种“执念”上的技术天才,远不止王劲一人。

比如极越汽车,曾一度将“汽车机器人”作为产品核心标签,夏一平执着地把智能化奉为最大卖点。可在消费者的购车决策中,智能化终究只是“锦上添花”,绝非决定性因素,质量与核心性能,才是真正的购车驱动力。

还有高合汽车,一心想造“世界最好的电动车”,在高端化路上一条道走到黑。为了凸显“尊贵感”,硬是推出了奇葩的“六门开启”设计;为了彰显“科技感”,干脆取消了门把手,6个车门的开闭全靠感应器——用户连“摔门”的机会都没有。

真正的行业先驱,既要能望见远方的星辰,也要踩稳脚下的每一步路。

好在对这些技术天才而言,兑现天赋的路还未走完。真正的败局,从停下脚步的那一刻才真正开始。

来源:金错刀星速优配平台

旺鼎策略提示:文章来自网络,不代表本站观点。